Histoire : les années de plomb

Entre la fin des années 1960 et celle des années 1990, le terrorisme fait trembler l’Europe. Un sujet évoqué ce mercredi à 22h40 sur France 3 dans «1975-1995 : le choix des armes».

« Terrorisme » : le mot apparaît dans les dictionnaires français à la fin du XVIIIe siècle. C’est ainsi que ses opposants qualifient la façon de régner de Robespierre et de son gouvernement. 230 ans plus tard, on ne parle plus du, mais des terrorismes « suivant les objectifs qu’ils se donnent : révolutionnaire, identitaire, terrorisme de groupes qui réclament une forme quelconque d’indépendance ou de reconnaissance, et terrorisme instrumental, qui vise à obtenir une action ou une concession d’une autorité. La religion constitue un quatrième motif », analyse Médecins sans Frontières.

Entre la fin des années 1960 et celle des années 1990, ces terrorismes, pourtant si différents, se trouvent un objectif commun : faire trembler les démocraties occidentales. « C’est à cette époque, surnommée « les années de plomb », que naît le terrorisme moderne, engendré notamment par le conflit israélo-palestinien et l’opposition idéologique entre bloc de l’Est et bloc de l’Ouest », explique l’Université numérique juridique francophone. À côté de la contestation pacifique naissent des actions bien plus radicales pour défendre des idéaux ou renverser le pouvoir en place.

La Bande à Baader

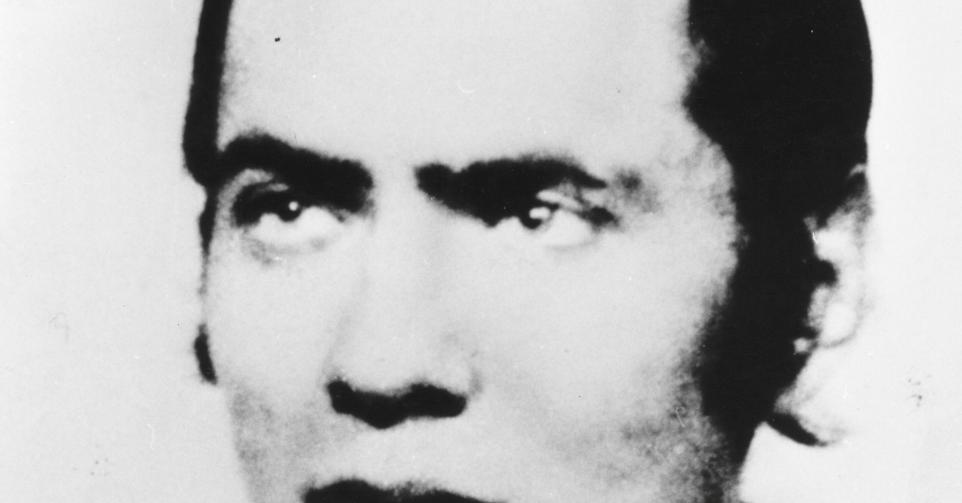

Parmi les plus connus des groupes terroristes, celui de la Rote Armee Fraktion allemande (RAF), alias la Bande à Baader-Meinhof. Fondée entre 1968 et 1970, elle a pour objectif de déstabiliser le gouvernement allemand, d’installer un régime marxiste en Allemagne et de soutenir les luttes communistes dans le monde. Constitué de jeunes militants d’extrême gauche, le groupe est dirigé par Andreas Baader, 25 ans, journaliste, sa compagne Gudrun Ensslin, 28 ans, enseignante, et Ulrike Meinhof, 34 ans, journaliste. Enlèvements, braquages, meurtres, prises d’otages, la RAF bascule dans la guérilla urbaine. Ses exactions font 34 morts et blessés. L’assassinat du président du patronat allemand, Hanns Martin Schleyer, en 1977, marque particulièrement les esprits. Arrêtés en juin 1972, jugés et condamnés à la prison à vie, Baader et Ensslin sont retrouvés morts dans leurs cellules cinq ans plus tard.

Point commun

Outre la RAF, d’autres organisations font parler d’elles. En Italie, ces groupes armés d’extrême gauche s’appellent Brigades rouges et Prima Linea. Les premières tuent 40 personnes, dont l’ancien Premier ministre Aldo Moro en 1978. En France, Action directe commet plusieurs assassinats et attentats à la bombe. Chez nous, les Cellules communistes combattantes (CCC) font 2 morts et 3 blessés dans des attentats à l’explosif entre 1983 et 1985.

L’extrême droite aussi multiplie les actes terroristes. En Turquie notamment avec les Loups gris. Quant aux nationalistes, ils ne sont pas en reste, que ce soit en Irlande (avec l’IRA) ou en Espagne (avec l’ETA). Malgré leurs divergences parfois profondes, ces différentes organisations partagent leur hostilité aux démocraties qu’elles combattent. Elles collaborent entre elles. « Échanges d’armes, de faux papiers, de zones de refuge, entraînements communs, voire opérations conjointes », énumère Jenny Raflik-Grenouilleau, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise. « À Munich, le 5 septembre 1972, lors de l’attentat coûtant la vie à onze athlètes israéliens, les Palestiniens reçoivent l’aide de membres allemands de la Bande à Baader. »

Le tournant afghan

Dans le monde musulman, le terrorisme islamiste fait son apparition à la fin des années 1970. La guerre soviéto-afghane (de 1979 à 1989) permet de canaliser les radicaux, de les « occuper ailleurs », pensent les gouvernants de plusieurs pays, dont l’Égypte qui n’hésite pas à libérer des opposants pour leur permettre d’aller se battre contre l’Armée rouge. Quand le conflit s’achève, un grand nombre de combattants, désormais aguerris, se retrouvent désœuvrés. « Le combat devait se poursuivre pour libérer toutes les terres d’Islam occupées par des Infidèles, de l’Asie centrale à l’Andalousie. »

Les anciens d’Afghanistan retournent dans leurs pays pour y porter le jihad. Ben Laden s’installe au Yémen du Sud. En Égypte, le Jihad islamique tue 58 touristes à Luxor. En Algérie, le GIA (Groupe islamiste armé) exporte son combat en France. Les étapes suivantes s’appellent les attentats du 11-Septembre 2001, ceux de Madrid, de Londres, la revendication de territoires en Irak et en Syrie par Daech…

Selon le dernier rapport d’Europol sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe, 120 attentats ont été perpétrés dans sept États membres de l’UE en 2023. Soit une augmentation par rapport aux années précédentes. Le plus grand nombre d’attentats terroristes a été perpétré par des séparatistes, suivis des mouvements anarchistes et d’extrême gauche. On dénombre également 14 attentats terroristes djihadistes. Deux attentats terroristes d’extrême droite ont été déjoués.

Cet article est paru dans le Télépro du 27/3/2025

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici