1962 : le monde au bord du gouffre

En octobre 1962, la guerre froide atteint son paroxysme avec la crise des missiles de Cuba. La postérité a retenu une victoire américaine sur l’URSS. Et pourtant…

Treize jours. C’est le temps qu’a duré la crise des missiles de Cuba. Une crise qui a placé le monde au bord du gouffre nucléaire. Une crise au cours de laquelle la guerre froide a bien failli devenir chaude. Ce samedi à 20h35 sur La Trois, « Retour aux sources » nous fait revivre ces treize jours de tension extrême, constituant le point culminant du conflit Est-Ouest.

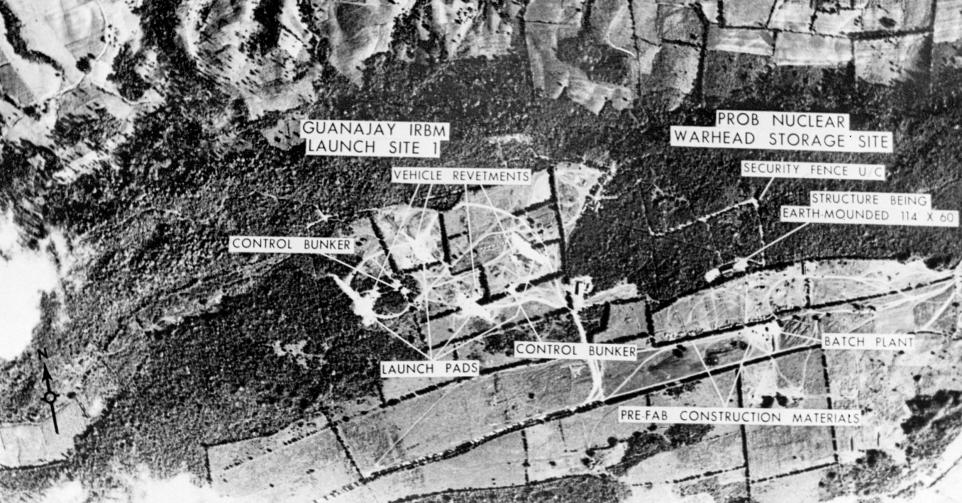

Le 14 octobre 1962, John Fitzgerald Kennedy découvre sur des photos aériennes prises par un avion-espion que les Soviétiques ont installé des bases de lancement de fusées à tête nucléaire sur l’île de Cuba, à seulement 150 km de la Floride. C’est au cours de l’opération Anadyr, en juin, que Nikita Khrouchtchev a fait acheminer en secret sur l’île communiste dirigée par Fidel Castro plus de 50.000 hommes, des missiles nucléaires et des bombardiers. Pour le dirigeant soviétique, il s’agit de répliquer à l’installation, en novembre 1961, par JFK de fusées Jupiter en Turquie.

Crise rendue publique

Côté américain, la première réaction est d’envisager une destruction de ces installations militaires à Cuba.Pour Kennedy, alors en pleine campagne des élections de mi-mandat, cette crise tombe au plus mal et des pourparlers entre Américains et Soviétiques se tiennent d’abord en coulisses. « La tension est à son comble », écrit André Larané sur Herodote.net. « Le président choisit en définitive de montrer ses muscles pour n’avoir pas à les utiliser. »

Le 22 octobre, lors d’une allocution télévisée, le Président américain rend la crise publique et annonce une quarantaine autour de Cuba. Son discours plonge le monde dans une angoisse apocalyptique : les magasins sont pris d’assaut par des consommateurs affolés, les abris anti-atomiques se multiplient…

Bras de fer diplomatique

Lorsque, le 27 octobre, un avion américain est abattu par erreur au-dessus de Cuba, une confrontation armée semble inévitable, risquant ensuite de déclencher une Troisième Guerre mondiale. Toutefois, les deux dirigeants continuent de privilégier la voie diplomatique. « On a heureusement affaire à cette époque-là à deux acteurs rationnels qui pèsent le pour et le contre », estime l’historien André Kaspi dans sa biographie de JFK.

Khrouchtchev, dont le premier objectif est de pérenniser le confetti socialiste au cœur de l’hémisphère occidental, propose de retirer ses missiles si Kennedy promet de ne pas envahir Cuba et – tentant un coup de poker – exige aussi le retrait des missiles américains en Turquie. JFK accepte, moyennant un délai de quelques mois – il invoque les procédures en vigueur au sein de l’Otan – et que cette clause reste secrète (elle le restera jusqu’en 1969).

Ainsi, après treize jours sous haute tension, la crise prend fin et la victoire de Kennedy est célébrée à l’Ouest. Aux yeux du monde, le démocrate vient de forcer l’URSS à céder. Les missiles russes quittent l’île caribéenne et, en février 1963, les missiles américains sont retirés de Turquie. Le gouvernement américain nie un quelconque marchandage en lien avec Cuba. Un mensonge destiné à assurer la popularité de JFK et qui alimentera le mythe de l’intransigeance américaine face au communisme. Vue aujourd’hui comme l’apogée de la guerre froide, cette crise des missiles, résolue pacifiquement, inaugure une période de détente entre les deux blocs et incite Kennedy et Khrouchtchev à installer le fameux « téléphone rouge » entre la Maison Blanche et le Kremlin.

Cet article est paru dans le Télépro du 3/4/2025

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici