Les chiffres, toute une histoire

Les chiffres ont bouleversé l’humanité et favorisé l’essor de nos civilisations. Ce samedi à 20h55 avec «L’Odyssée des chiffres», Arte retrace l’histoire de ces dix petits symboles dans une série documentaire.

Compter avant d’écrire

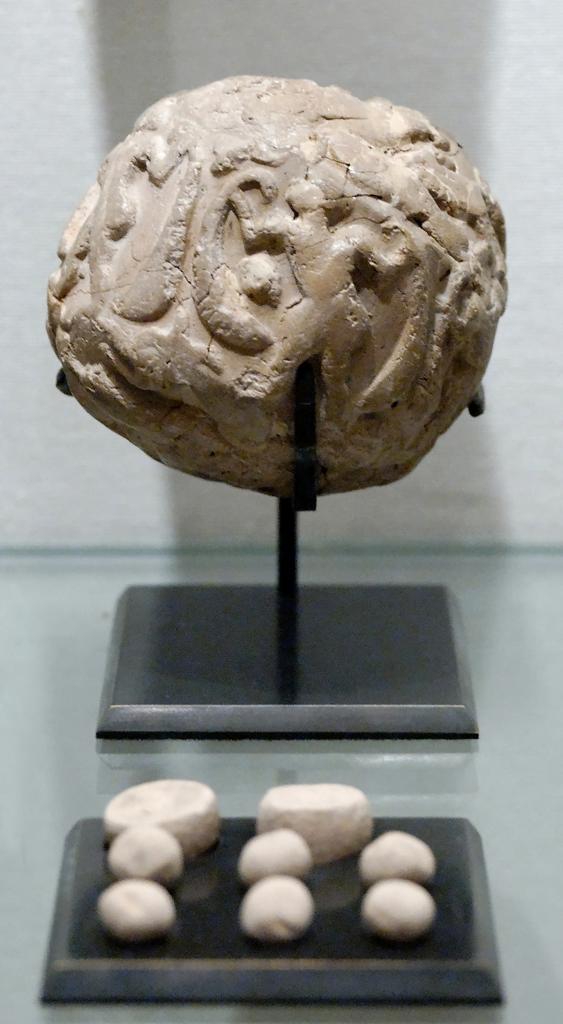

Avant même de savoir écrire, l’Homme a d’abord cherché à compter. Et cela, dès le Paléolithique. Compter les bêtes du troupeau, les membres de la tribu, les jours qui passent… En Afrique et en Asie, des outils de comptage ont été retrouvés par des archéologues. Considéré comme l’un des plus vieux bâtons de comptage de l’humanité, l’os de Lebombo a été découvert au sud de l’Afrique, dans une grotte habitée il y a environ 45.000 ans. Les 29 traits gravés sur ce petit os de babouin, servant sans doute de calendrier lunaire, pourraient être les plus lointains ancêtres des signes que nous utilisons aujourd’hui. Ensuite, lorsque l’Homme se sédentarise et développe l’agriculture et l’élevage, il devient essentiel de tenir des comptes. Ainsi, en Mésopotamie, apparaissent, bien avant l’écriture, des jetons de comptage. Ces petits « calculi », qui ont donné leur nom aux calculs, étaient des petites pierres ou des jetons d’argile.

Creative Commons Attribution

Origine indo-arabe

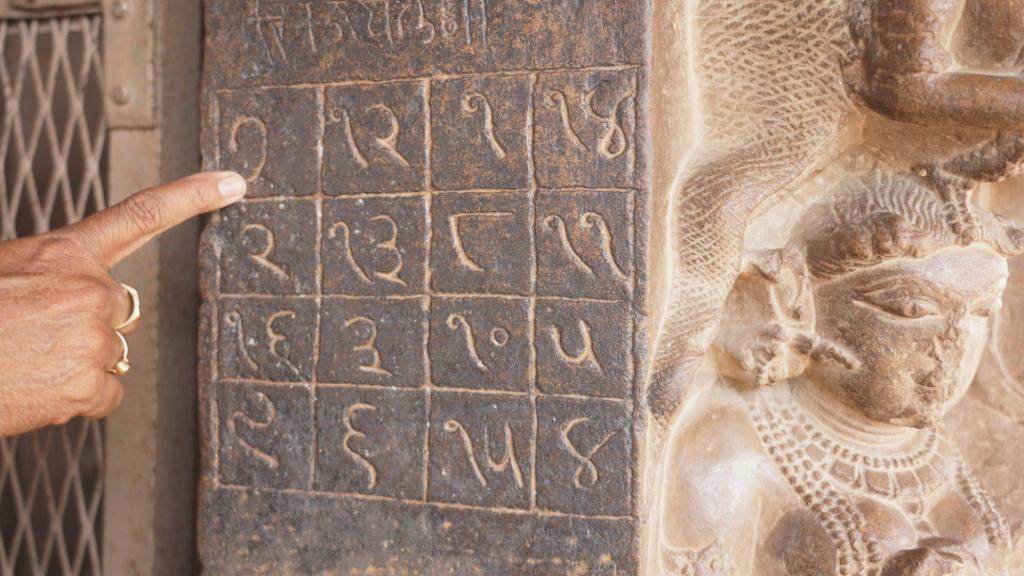

Ils nous servent chaque jour à compter, calculer, mesurer, coder ou simplement déverrouiller nos écrans de téléphone. Ces petits symboles, utilisés partout sur la planète, nous les appelons les chiffres arabes. Et pourtant, ils sont issus de la numération Brahmi, née en Inde, vers le IIIe siècle avant notre ère. Alors, pourquoi appelons-nous « arabes » les symboles inventés par les mathématiciens indiens ? Les chiffres indiens, comme nous devrions les nommer, se sont d’abord répandus en Asie, avant d’atteindre, vers l’an 770, le monde arabe, et plus particulièrement Bagdad, capitale artistique et intellectuelle de l’époque.

© Les Films A Cinq

Le premier à s’y intéresser est Al-Khwarizmi, un savant musulman proche des califes de la dynastie Abbasside. Fasciné par ces chiffres ordonnés selon un système positionnel (c’est-à-dire que le chiffre 1, par exemple, désigne une unité, une dizaine, une centaine… selon sa place dans le nombre), cet érudit – considéré comme le père de l’algèbre et dont le nom latinisé donnera « algorithme » – y voit le meilleur moyen de remplacer les lettres de l’alphabet, alors employées, pour donner tous les nombres possibles. Ces symboles se répandent dans l’ensemble du monde arabe, y compris en Algérie, où les chiffres trouvent la forme que nous connaissons aujourd’hui. C’est là que les chiffres indiens deviennent nos chiffres arabes.

Chiffres romains supplantés

Les chiffres arabes, utilisés dans le sud de l’Espagne, vont mettre cinq siècles pour franchir les Pyrénées et conquérir l’Europe. Le système de numération additive hérité des Romains reste longtemps préféré à ces chiffres regardés avec suspicion. De forme droite et régulière – car ils étaient gravés dans la pierre -, les chiffres romains sont toujours utilisés pour solenniser les grandes dates, les noms des Papes ou des Rois. Pour autant, ils étaient peu adaptés aux calculs. Une multiplication avec des chiffres romains pouvait prendre des heures. Pour calculer, les Romains se servaient d’un abaque, sur lequel ils plaçaient des « calculi ». Au Xe siècle, un savant français, Gerbert d’Aurillac (le futur pape Sylvestre II), propose de remplacer ces cailloux par de simples jetons notés de chiffres arabes. Il faut attendre deux siècles de plus pour que ces dix petits symboles nés en Inde s’imposent en Europe grâce au mathématicien italien Leonardo Fibonacci et son ouvrage « Liber abaci ».

Zéro pointé !

Si le zéro de position existait déjà chez les Babyloniens pour signifier une absence (comme dans 20 où le 0 marque l’absence d’unité ou dans 101 où le 0 marque l’absence de dizaine), le zéro moderne est né en Inde autour du VIIe siècle. À cette époque, le zéro devient un chiffre à part entière, qu’il est possible d’additionner et multiplier comme les autres.

Getty Images

L’invention de ce zéro, que l’on doit au mathématicien indien Brahmagupta (598-670), permet alors de penser les nombres négatifs. Plus tard, il permet aussi de concevoir les fractions sous forme décimale. « Penser le 0 comme nombre a vraiment créé les mathématiques modernes », déclare le mathématicien indien Rahul Roy dans le documentaire d’Arte.

Cet article est paru dans le Télépro du 24/4/2025

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici