La fragile renaissance de la mer d’Aral

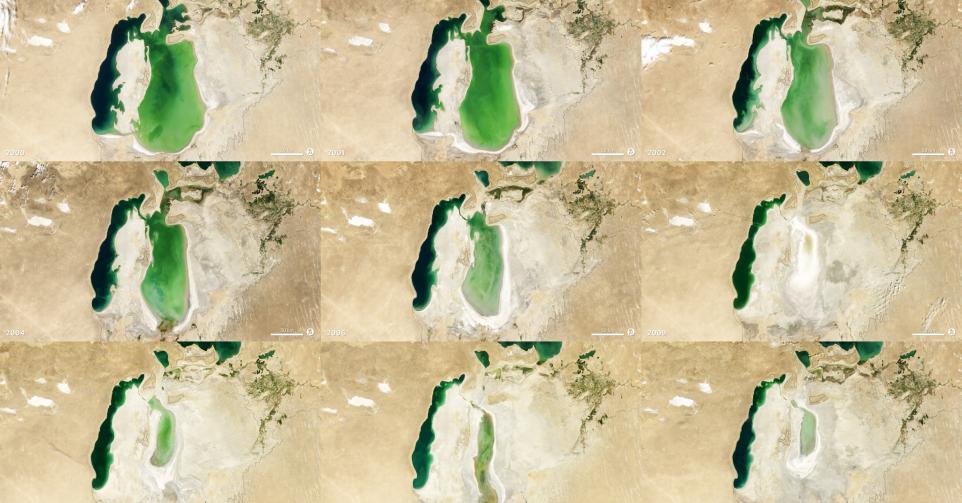

Depuis les années 1960, la mer d’Aral s’est lentement asséchée jusqu’à disparaître presque entièrement.

Une mer, ou plutôt un immense lac salé que se partagent le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, en Asie centrale. Pour comprendre les raisons du tarissement de la mer d‘Aral, l’écrivain voyageur Cédric Gras a remonté le cours de l’Amou-Daria et celui du Syr-Daria, les deux puissants fleuves qui ont abreuvé le lac pendant des siècles. Un périple à découvrir mardi à 10h55 sur Arte avec le documentaire « Aux sources de la mer d’Aral ».

Une catastrophe écologique

L’assèchement de la mer d’Aral est l’un des pires désastres environnementaux causés par l’humain. Le processus a commencé dans les années 1960 lorsque l’Union soviétique a décidé de détourner les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, qui alimentaient la mer, pour irriguer les champs de coton dans les steppes désertiques, afin d’en produire en masse.

En conséquence, l’Aral s’est progressivement asséchée, perdant plus de 90 % de sa surface d’origine. La disparition de l’eau a détruit les écosystèmes aquatiques et provoqué l’extinction de nombreuses espèces. La pêche, qui était un pilier de l’économie locale, s’est effondrée. Avant, la mer d’Aral était sillonnée de chalutiers, faisait vivre 40.000 pêcheurs et fournissait un poisson sur six consommés en URSS. Les vingt-huit espèces endémiques de la mer d’Aral ont ainsi disparu. Seule subsiste une espèce de raie importée et sélectionnée pour survivre à des taux élevés de salinité.

Utilisés pour l’agriculture intensive du coton pendant l’ère soviétique, des pesticides se sont déposés au fond du bassin de l’Aral et se sont retrouvés à l’air libre, au fur et à mesure que l’évaporation progressait. Dispersés par les tempêtes de sable, ils ont provoqué une hausse du taux de mortalité infantile, du nombre de cancers et d’anémies, ainsi que d’autres maladies respiratoires.

Des raisons d’espérer

Des efforts ont été faits pour restaurer une partie de la mer d’Aral du Nord, appelée Petite mer. Grâce à la construction de la digue Kokaral au Kazakhstan en 2005, le niveau d’eau a augmenté de 42 % et la salinité a diminué, permettant le retour de certaines espèces de poissons et la reprise de la pêche locale. Des organisations comme la Banque mondiale ont financé des projets pour restaurer cette partie de la mer. La vie est revenue. Mais la partie sud, initialement appelée Grande Aral, reste un désert salé.

La majorité de la mer d’Aral reste donc gravement endommagée et ne retrouvera probablement jamais sa grandeur d’origine. Les vagues ne reviendront pas. Des efforts ciblés peuvent cependant redonner vie à certaines zones. En 2024, le Kazakhstan a lancé avec l’USAID le projet Oasis, visant à restaurer l’environnement de l’ancienne mer via la plantation de saxaouls – un arbuste typique de l’Asie centrale – pour stabiliser le paysage désertique et prévenir les tempêtes de sable. L’Ouzbékistan avait déjà planté 27.000 hectares de saxaouls dans les années 1980, qui agissent contre l’érosion et permettent de réduire l’effet de serre. Un exemple inspirant de résilience face à un désastre écologique…

Cet article est paru dans le Télépro du 27/3/2025

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici