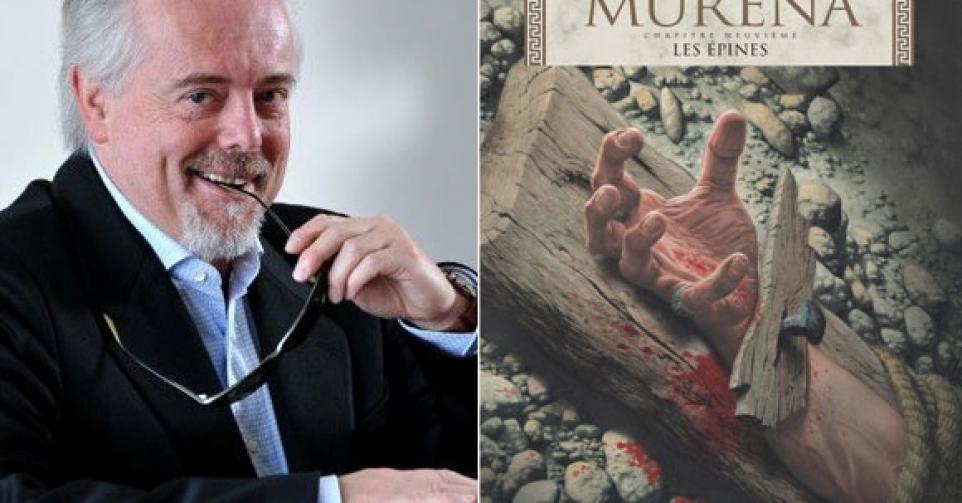

Jean Dufaux : «Un Néron hors clichés»

Lancée en 97, la saga Murena est devenue l’une des séries phare de Dargaud. Scénarisée par Jean Dufaux et dessinée par Philippe Delaby, elle dévoile les arcanes de la cour impériale romaine de Néron. Le héros, Murena, y fait face à un destin souvent cruel. «Depuis Alix et les années 50, il n’y avait plus rien d’important sur l’Antiquité en BD», explique Jean Dufaux. Rencontre.

«Les Épines», le 9e tome, ouvre un nouveau cycle de la saga «Murena». Commet l’avez-vous abordé ?

Les cycles – il y en aura quatre de quatre volumes chacun – sont inscrits dès le départ, avec ce fil conducteur, «vie et mort de Néron». Je connais les points essentiels de l’histoire, il y a un arc narratif principal et des arcs secondaires. Pour ce nouveau cycle, consacré au martyr des premiers chrétiens et aux conspirations à la cour, je savais qu’il y allait avoir des personnages secondaires importants qui allaient succomber et d’autres prendre plus de place.

Vous savez donc comment l’histoire se termine…

Absolument. Philippe Delaby sait comment se passera la confrontation entre Murena et Néron dans le tome 16. Par contre, je me laisse des ouvertures par rapport au tournage de l’album et aux dessins. Certains peuvent être très forts et prendre plus de place qu’imaginé au départ. Il y a donc un cadre très strict et une grande liberté de tournage à l’intérieur. Car la structure globale reste la même. Je prends toujours l’image de la maison, les pilotis sont solides, les murs sont dressés, le toit est placé, mais à l’intérieur de cette maison qui ne bougera pas d’axe, on peut monter ou descendre un petit peu les étages selon les événements. Je l’ai appris car je viens du cinéma et du montage. Sur un plateau, beaucoup de choses bougent, changent par rapport à un scénario initial. Celui-ci doit être à la fois directif et en même temps souple. J’ai une méthode de travail où je vois souvent mes amis dessinateurs. Ils arrivent avec des crayonnés, on discute, on place et déplace la caméra à l’intérieur d’une case, on peut encore trouver un plan qui soit meilleur au niveau dessin. À ce niveau, comme j’ai la chance de travailler avec de très grands dessinateurs, je n’ai rien à leur apprendre. Par contre, au niveau de la mise en scène du découpage et du montage, là je me permets encore de voir et de réorganiser toute la matière en fonction de ce que j’ai devant moi.

«Le terrain le plus éculé !»

Quelle est la genèse de la série ?

Après mes études en gréco-latine, j’ai toujours eu le goût des lettres anciennes et classiques. J’aime aussi beaucoup les films traitant de l’Antiquité. Je suis très bon public pour les péplums, même en série Z. J’avais depuis vingt ans un projet sur l’Antiquité parce que depuis «Alix» (par Jacques Martin, ndlr) et les années 50, je trouvais qu’il n’y avait rien eu d’important qui avait émergé en BD au niveau de l’Antiquité. Fallait-il encore trouver la chose essentielle, un dessinateur, un ami, un collaborateur qui pouvait participer à une aventure de longue haleine et d’envergure. J’ai mis du temps, ça a pris des années, je ne suis pas impatient à ce niveau-là, puis il y a eu la rencontre avec Philippe Delaby . Il est lui-même nourri d’Antiquité, de films, de péplums. Nous nous sommes dit que nous allions partir vers le terrain le plus éculé, le plus rempli de clichés… qui était la vie de Néron.

Pourquoi justement Néron ?

La mémoire de Néron est passée par un grand livre et un grand film, «Quo vadis ?» (roman historique de l’écrivain polonais Henryk Sienkiewicz, adapté au cinéma par Mervyn LeRoy en 1951, ndlr). Nous allions un peu revoir cela en fonction du corpus historique qui a changé de façon assez importante entre la fin du XIXe et la seconde partie du XXe. En recoupant et travaillant, nous avons eu une idée différente de Néron, du personnage et des clichés qui l’entourent, mais aussi de la cour et de la vie à Rome. À ce moment-là, l’Antiquité en BD était un genre moribond. Le film «Gladiator» n’était pas encore sorti, ni la série «Rome». Le premier «Murena» s’est gentiment vendu sans faire beaucoup d’étincelles (10-12.000 exemplaires). Ce n’était pas extraordinaire, mais nous, on était dedans. On s’attachait à cet empereur si jeune et cette malédiction familiale qui l’entourait. Le succès est arrivé et s’est amplifié. Nous avons eu la joie tous les deux de voir fleurir des tas de séries sur l’Antiquité après «Murena», et ça nous a fait bien plaisir.

«Murena est étudié à l’université»

Quand un nouveau volume sort trois ans après le précédent, cela signifie-t-il que vous devez vous replonger dans la documentation ?

Ce qui est fatigant, voire épuisant, c’est que le sujet ne me quitte pas. S’il y a une information, une connotation nouvelle, je suis toujours éveillé pour la prendre. Ça ne s’éteint pas. Ça reste en retrait, mais très vivant dans ma tête. Comme si je me baladais avec plusieurs valises qui deviennent de plus en plus lourdes. J’aime continuer à apprendre. Nous avons une grande chance avec «Murena» : les écoles et les universités s’y sont intéressées. Les profs nous ont contactés, aidés. Murena est inscrit dans des cours, des étudiants l’étudient, nous avons participé à des colloques… On ne s’y attendait pas. Tous ces profs nous nourrissent de détails. L’un d’eux m’a expliqué qu’il y avait aussi des clichés autour du personnage de Poppée (2e épouse de Néron, ndlr), par exemple. Ce n’était pas ce personnage négatif véhiculé par «Quo Vadis ?». En fait, Poppée et Néron s’aimaient vraiment. Cela change la dramaturgie à l’intérieur des couples et de Rome. «Murena» est en perpétuelle recherche et les mutations sont les bienvenues.

Cela vous confère une pression supplémentaire de vous savoir étudié par des spécialistes ?

Nous ne le savions pas au départ. Quand nous avons vu aux tomes 3 et 4 l’intérêt qui se cristallisait autour de la série, nous y avons effectivement pensé. Mais il y a deux choses très simples que nous répétons sans arrêt : nous ne sommes pas des historiens. Donc, inutile de voir un corpus historique dans «Murena». Et puis, «Murena» est d’abord un imaginaire, c’est l’émotion qui prévaut. C’est justement ce que les professeurs nous ont rappelé, c’est qu’il fallait garder cet imaginaire et cette émotion qui ajoutaient à la perception que l’on peut avoir de l’Antiquité. Ce n’est pas un travail historique, mais émotion qui paraît juste dans un cadre historique.

Il ne faut tout de même pas raconter n’importe quoi…

Des textes explicatifs accompagnent les albums car je prends la liberté de privilégier l’imaginaire par rapport à l’histoire. Par exemple, il est généralement convenu que Pierre a été crucifié la tête en bas. Ce n’est pas le cas ici, mais l’essentiel, c’est sa mort, pas la façon dont il l’a été.

«Nous nous voyons en bande»

Comment se déroule votre collaboration avec Philippe Delaby ?

L’imaginaire passe par le travail, la rigueur et la discipline. Si vous le laissez courir dans les champs, il ne vous rapporte pas grand-chose. Je suis très discipliné, mais j’ai aussi toujours privilégié l’amitié dans les relations de travail. Il faut au moins un respect et une tendresse par rapport aux gens avec qui vous travaillez sinon ce n’est pas possible. Je crois que Philippe Delaby et moi-même nous comprenons à demi-mots, même sans parler. Nous nous voyons régulièrement. Nous nous voyons d’ailleurs aussi en bande, au moins deux fois par mois. Il y a Philippe Xavier («Nomade», ndlr), Jérémy («Barracuda»), Olivier Grenson («Niklos Koda»), Mohammed Aouamri («Saga Valta»), Béatrice Tillier («Le Bois des vierges»)… On se voit tous ensemble, on parle du travail, ça permet de relâcher un peu la pression. Chacun voit les planches des autres, on discute, c’est un véritable atelier. C’est un «work-in-progress». Je retrouve mes amours premières, le montage, car ce sont parfois des petites pièces qu’il faut mettre en place, comme pour le Blake et Mortimer actuellement. J’en suis au stade du montage et j’adore ce moment-là. Faire attention à la rythmique des séquences, des plans… C’est un moment passionnant.

Travailler avec quelqu’un que vous ne voyez jamais, impossible ?

Cela m’est très difficile et m’est arrivé une seule fois : sur le «Pasolini», avec Massimo Rotundo, que je n’ai jamais rencontré. Car même si le dessinateur est loin, comme Munuera («Sortilèges», chez Dargaud, ndlr), nous nous rencontrons malgré tout. Cinq ou six fois par an pour les auteurs qui habitent à l’étranger, au moins tous les mois pour les autres. Je crois en la gomme et au crayon, je crois en la discussion. Je n’ai jamais été et ne serai jamais le scénariste qui écrit un scénario complet, l’envoie chez le dessinateur, ne veut rien savoir et attend ses droits d’auteur.

Vous êtes l’auteur de dizaines de séries BD. Où puisez-vous votre inspiration ?

Je crois que c’est une respiration naturelle. Je suis l’enfant des livres et des films. J’ai toujours écrit. Adolescent, quand je lisais, je refermais le bouquin et m’imaginais la suite. Puis je reprenais ma lecture et recommençais. Je ne peux pas passer ma vie sans passer par l’écriture, ni passer ma propre vie sans la toile de l’imaginaire. C’est ce qui me permet de combattre le temps de façon convaincante : écrire, lire et passer sur l’écran de l’imaginaire. Cela m’est essentiel. Et donc assez naturel. J’essaie toujours de répondre aux questions qui me sont essentielles : la place du citoyen face au pouvoir, la place de la femme dans ce jeu du pouvoir, la façon de gérer le passé, ses erreurs passées… Je n’y ai pas encore répondu de façon satisfaisante, donc je continue à travailler.

Quels sont vos projets ?

Terminer le montage du prochain Blake et Mortimer et les séries en cours, peaufiner les histoires qui finissent, comme «Loup-de-Pluie» (avec Pellejero), préparer un nouveau projet avec Olivier Boiscommun («La Cité de l’Arche»…). Je prépare aussi un scénario que j’aimerais présenter à certains producteurs. L’année prochaine, avec Philippe Delaby, nous sommes sur «La Complainte des Landes perdues», et après, on sort deux Murena à la suite. Et quand je vois les contrats signés (ou non), les cinq-six années qui arrivent sont pleines !

Entretien : Julien BRUYÈRE

À lire

«Les Épines», Murena n° 9, Dufaux et Delaby, 11,99 € (Dargaud)

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici